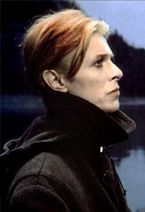

Beau oui, comme Bowie (Serge Gainsbourg)

Et oui, pourquoi pas un sujet sur David Bowie sur un blog de cinéma? Personnage énigmatique et séduisant, d’une grande

versatilité artistique, Bowie s’est avéré être également un bon acteur dans plusieurs films de qualité très variable, épisodes de séries, courts-métrages et même jeux vidéos. Il a aussi prêté sa

voix à diverses reprises: narrateur, personnage dans des films d’animation ou bien sûr pour des chansons originales, comme “Absolute Beginners”, morceau très célèbre qui a effacé de la mémoire

collective le très mauvais film pour lequel il a été écrit. Évidemment, tout cela n’est qu’un prétexte. C’est avant tout pour évoquer un artiste que j’admire (de toute façon, c'est mon blog et je

fais ce que je veux) donc c’est la raison pour laquelle je parlerai davantage de ses albums et de sa fascinante musique. La carrière de David Bowie est effectivement une des plus passionnantes de

l’histoire du Rock. L’individu est un touche-à-tout de génie. Très rares sont les artistes qui, comme lui, se soient aussi peu cantonnés au domaine de la musique: acteur donc, mais aussi

peintre, réalisateur de clips vidéos, sculpteur, producteur, mime... Même du point de vue musical, Bowie explore presque tous les genres. Ses activités peuvent être vues comme un prolongement

narcissique, mais aussi comme une tentative de coder (ou décoder) son ou ses image(s), avec le désir d’expérimenter dans plusieurs directions possibles. L’œuvre protéiforme de cet artiste

multimédia avant l’heure se divise en aires musicales variées qui, majoritairement, se sont avérées très influentes dans le domaine musical, la mode... ou le cinéma.

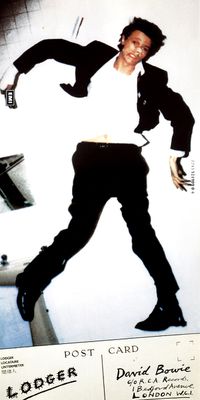

![David Bowie David Bowie]()

Another piece of teenage wildlife (“Teenage Wildlife”)

C’est avec un vinyle de musique de jazz offert par son père que le jeune David Robert Jones, né le 8 janvier 1947 dans la banlieue de

Brixton, entre dans l’univers musical. Son demi-frère Terry l’aide dans son initiation, tandis que sa mère lui offre un saxophone dont il apprendra à se servir en autodidacte. Vers le milieu des

sixties, David est un mod plus ou moins efféminé comme il en existe tant. Les groupes se succèdent (les King Bees, Buzz, Manish Boys, Lower Third...) et ils délivrent un Rhythm’n’Blues

fortement influencé par les Who et sans véritable originalité. Du point de vue du chant, David Jones (devenu entretemps David Bowie pour éviter la confusion avec Davy Jones, le chanteur des

Monkees) suit l’influence d’Anthony Newley, représentant archétypal de la variété anglaise bien niaise, au style nasillard et encanaillé d’accent cockney. Ces disques ne représentent donc qu’un

intérêt anecdotique et ne satisferont que les fans les plus inconditionnels.

Plus intéressante est la période Deram (1966-1967) qui va présenter une musique plus variée, proche de la variété, mais

dont les paroles et les arrangements, parfois saugrenus, témoignent d’une volonté de briser la surface propre et lisse d’une musique encore sous-produit de la guimauve dominante. En dépit de

quelques morceaux à l’eau de rose (“Come And Buy My Toys”, “There Is A Happy Land”, “When I Live My Dream”), on peut déjà déceler quelques trouvailles qui n’ont peut-être encore rien

d’expérimental, mais font preuve d’un humour noir et sarcastique. Le morbide “Please, Mr Gravedigger” semble démontrer le peu d’intérêt que porte Bowie aux historiettes qu’il raconte, “Maid Of

Bond Street” évoque déjà un monde artificiel peuplé de stars de cinéma, et surtout “We Are The Hungry Men”, où pour la première fois Bowie fait référence à la race des surhommes, thème emprunté à

la théorie nietzschéenne qui jalonnera une bonne partie de ses futures compositions. “The London Boys”, morceau vraisemblablement autobiographique, est aux antipodes de ce qui se dit à l’époque

du Swinging London. Ce morceau mêlant le social au personnel, sûrement le plus intéressant, narre l’itinéraire de ces mods qui partent vivre et s’éclater à Londres, avant de tomber dans la

déprime et le désenchantement en se bourrant d’amphétamines. Il est aussi révélateur, déjà, de la distance que Bowie introduit entre lui et la scène rock.

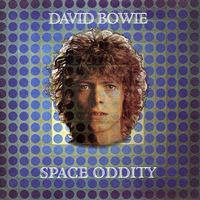

![David Bowie David Bowie]() This is Major Tom to Ground Control... (“Space Oddity”)

This is Major Tom to Ground Control... (“Space Oddity”)

“Space Oddity” est le tube-surprise de l’année 1969, très inspiré par un film dont le chanteur-compositeur va jusqu’à détourner le

titre, ![2001: l'odyssée de l'espace 2001: l'odyssée de l'espace]() 2001, l'odyssée de l'espace de Stanley Kubrick (selon certains, l’origine même du pseudo de “David Bowie” serait un démarquage d’un des

personnages du film, David Bowman). Bowie avait déjà sorti cette chanson un an auparavant, dans une version hippie qui fut un échec. Mais la nouvelle version sera utilisée par la BBC pour

accompagner la retransmission des premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune. Succès colossal. Ce titre a un double degré de lecture: d’un côté, l’odyssée galactique avec l’aspect naïf et

enfantin dans les termes que Bowie utilise délibérément (“Ground Control”, “Spaceship”, “Countdown” ou bien sûr “Major Tom”), et de l’autre, une métaphore beaucoup plus sombre sur l'absorption de

drogues (Bowie a découvert l’héroïne), le compte à rebours suggérant ainsi le décalage entre l’injection intraveineuse, et le “trip” qui mène à l'envolée de l’orchestre et l'euphorie de “This

is Ground Control to Major Tom, You really made the grade...” etc.

2001, l'odyssée de l'espace de Stanley Kubrick (selon certains, l’origine même du pseudo de “David Bowie” serait un démarquage d’un des

personnages du film, David Bowman). Bowie avait déjà sorti cette chanson un an auparavant, dans une version hippie qui fut un échec. Mais la nouvelle version sera utilisée par la BBC pour

accompagner la retransmission des premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune. Succès colossal. Ce titre a un double degré de lecture: d’un côté, l’odyssée galactique avec l’aspect naïf et

enfantin dans les termes que Bowie utilise délibérément (“Ground Control”, “Spaceship”, “Countdown” ou bien sûr “Major Tom”), et de l’autre, une métaphore beaucoup plus sombre sur l'absorption de

drogues (Bowie a découvert l’héroïne), le compte à rebours suggérant ainsi le décalage entre l’injection intraveineuse, et le “trip” qui mène à l'envolée de l’orchestre et l'euphorie de “This

is Ground Control to Major Tom, You really made the grade...” etc.

On peut aussi voir dans cette fuite de Major Tom, l’astronaute destiné à errer dans l’espace pour l’éternité, une analogie avec le

chanteur qui avait trouvé refuge dans un monastère bouddhiste, en Écosse, après l’échec de ses premiers groupes, puis qui a rejoint la troupe avant-gardiste du mime Lindsay Kemp.

Morceau simple et dépouillé, presque folk, dont la particularité est d'être un dialogue dépourvu de refrain, entrelacé par les arrangements grandioses

de cordes de Gus Dudgeon, “Space Oddity” s’envolera dans les charts et donnera naissance à l’album du même nom. Entretemps, Bowie fonde le “Beckenham Arts Lab”, un laboratoire expérimental devant permettre de promouvoir les idéaux du

mouvement undergound. L’expérience s’avère décevante car parasitée par divers profiteurs, et Space Oddity -l’album- en porte la trace. Un morceau comme “Memory Of A Free Festival” résume

à lui seul le désenchantement pouvant envahir quelqu’un dont les idéaux (ici l’organisation d’un festival gratuit) ont été battus en brèche. Mélopée lancinante et nostalgique, elle termine un

album qui semble, quasiment dans son ensemble, retentir comme une porte se fermant sur des utopies. “Cygnet Committee” véhicule à la fois la nostalgie de la perte des idéaux et une inquiétude

futuriste qui n’est pas sans rappeler William Burroughs, avec ses paroles chargées (on y retrouve du Nietzsche), sa paranoïa face à ceux qui sont prêts à tuer au nom de l’amour et la paix, et

s’avérant étonnamment significatif et explicatif sur ce qui a pu amener Bowie à évoluer plus tard vers le rock précieux et distancié de Ziggy Stardust, ou le cataclysme orwellien

Diamond Dogs. “Unwashed And Somewhat Slightly Dazed”, rappel à la période mod, est un Rhythm’n’Blues rageur et

apocalyptique (préfigurant son album suivant). “Letter To Hermione” est une pure chanson d’amour folky, évoquant la fin d’une

relation amoureuse.

Space Oddity ne se vend pas malgré le succès de la chanson-titre. En revanche, fin 1969, Tony Visconti, producteur qui

s'avèrera extrêment influent pour Bowie et T-Rex notamment, présente David à un jeune guitariste très influencé par Jeff Beck mais aussi talentueux, Mick Ronson. Ce dernier redonne confiance à

Bowie. Avec le batteur Woody Woodmansey et le bassiste Trevor Bolder, les futurs Spiders From Mars vont enregistrer et sortir en 1970 The Man Who Sold The World, sonnant à la manière

d’un album de Hard-Rock ledzeppelinien (le seul dans la carrière de Bowie), mais imprégné de références arty et intellectuelles.

L’image qui saute aux yeux est celle de T-Rex. En effet, David Bowie et Marc Bolan (le leader de T-Rex), ennemis sur la

scène, amis à la ville, passent à l’électrique en même temps et on peut se demander, à juste titre, si Bowie n’a pas sauté dans le même train opportunément... Mais à la différence de Bolan, Bowie

a une vision du monde trouble et contradictoire certes, cependant étayée par une culture littéraire propice à une incursion dans des territoires jusqu’alors inexplorés dans le monde du Rock. On

trouve dans cet album des thèmes typiquement “bowiens” et tout à fait nouveaux pour certains: schizophrénie (“All The Madmen”), paranoïa (“Running Gun Blues”), science-fiction (“Saviour Machine”)

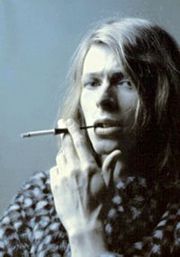

ou double personnalité, mysticisme et homosexualité masochiste dans ![David Bowie]() “The Width Of A Circle”, avec des références à Khalil Gibran et à l’imagerie cuir ou mystique du surhomme (“The Supermen”

ou “The Man Who Sold The World”).

“The Width Of A Circle”, avec des références à Khalil Gibran et à l’imagerie cuir ou mystique du surhomme (“The Supermen”

ou “The Man Who Sold The World”).

Désormais, on s’éloigne de la naïveté folk/hippie des débuts, et on se dirige aux antipodes de l’apaisement.

Témoignant d’un album sombre et vindicatif musicalement, “She Shook Me Cold” est une sorte de chanson de Hard-Rock un peu distordue. La musique de The Man Who Sold The World a quelque

peu vieilli aujourd’hui, et sa structure narrative peut paraître un peu emphatique à certains égards, mais il subsiste un équilibre harmonieux entre les morceaux mélodiques et les compositions

plus littéraires. The Man Who Sold The World reçoit des critiques favorables, et les ventes sont encourageantes aux États-Unis où l’album est sorti quelques mois avant

l’Angleterre. Bowie va profiter de ce sursaut d’intérêt pour se jeter à l’eau. Déjà manipulateur, il apparaît aux conférences de presse vêtu de robes d’homme. C’est sous une pochette de cet

acabit que l’album sort Outre-Manche, suscitant une polémique en raison de ce look androgyne. Le remue-ménage, soigneusement orchestré, est révélateur de la “méthode Bowie” telle qu’elle va

maintenant apparaître...

He's Chameleon, Comedian, Corinthian and Caricature (“The Bewlay Brothers”)

Bowie change de label et décide, avec son manager Tony De Fries, de frapper un grand coup. Deux albums vont être enregistrés en même

temps et sortiront à six mois d’intervalles: d’abord Hunky Dory... Puis, The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And the Spiders From Mars.

Hunky Dory (1971), signifiant “Au poil” en

argot américain, détonne par l’abandon du son Rock au profit d’arrangements privilégiant une texture musicale plus variée et clairsemée, derrière laquelle la guitare de Mick Ronson se

retrouve noyée sous les claviers de Rick Wakeman. Certaines mélodies sont plus raffinées et accessibles (“Oh! You Pretty Things”, “Kooks” ou “Fill Your Heart”), une volonté de sophistication que

l’on retrouve sur la pochette warholienne aux tons pastels représentant Bowie, en gros plan, dans une pose féminine, alanguie et vaguement décadente. Cette première revendication explicite

d’ambiguïté est d’abord axée sur des références en forme d’hommage, avec des identités clairement établies. On peut interpréter de cette façon le ton nasillard qu’il emploie pour imiter Dylan

(“Song For Bob Dylan”), la voix lancinante à la Lou Reed dans “Queen Bitch” ou l’aspect alambiqué et complexe de “Andy Warhol”. La personnalité de Bowie semble dissimulée par ces influences avouées,

peut-être pastichées, avant de pouvoir ressurgir et de faire étalage d’une nouvelle image. Ainsi, on a un aperçu d’un album marqué par le sceau de la métamorphose, annoncé par le premier titre

(“Changes”) qui est une profession de foi prémonitoire de l’évolution que va suivre Bowie.

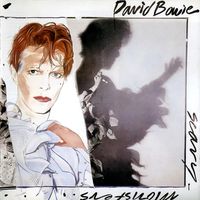

![David Bowie David Bowie]() Avec sa mélodie accrocheuse et son refrain balbutié, elle

résume le perpétuel mouvement que veut insuffler Bowie à sa carrière, “Ch-ch-ch-ch-changes...” - “Time may change me, But I can't trace time” (Le temps peut me changer,

Mais je ne peux pas le suivre à la trace).

Avec sa mélodie accrocheuse et son refrain balbutié, elle

résume le perpétuel mouvement que veut insuffler Bowie à sa carrière, “Ch-ch-ch-ch-changes...” - “Time may change me, But I can't trace time” (Le temps peut me changer,

Mais je ne peux pas le suivre à la trace).

Bowie annonce la couleur, mais réussit également une gageure qu’il tiendra sur tout l’album: nous faire part de ses visions torturées

tout en faisant comme si ce n’était pas le cas. Par exemple, “Oh! You Pretty Things”, vignette apparemment guimauve, est transfigurée par ce refrain: “You gotta make way for the Homo

Superior” (Tu dois faire place à l’Homo Supérieur), thème du surhomme qui est également repris dans “Quicksand”, chanson posant une interrogation métaphysique, “I'm sinking in the

quicksand of my thought” (Je m’enfonce dans les sables mouvants de ma pensée). L’ironique “Fill Your Heart” contrebalance, avec l’amour comme réponse à tout (mais Bowie n’est quand même pas

dupe). N’oublions pas un hymne très fleur bleue à son fils (“Kooks”) et une ténébreuse parabole sur sa relation avec son demi-frère Terry (“The

Bewlay Brothers”), mais surtout, n’oublions pas le morceau le

plus important peut-être (sûrement) de l’album, “Life On Mars?”. Débutant par de

douces notes au piano avant de partir dans la violence d’un grand orchestre, c’est un véritable conte de la claustrophobie ordinaire d’où nulle échappée dans une vie fictive n’est possible (l’héroïne aliénée se réfugie

dans un cinéma qui passe, justement, le film de sa propre vie!)...

Plutôt que de mettre le doigt sur les contradictions apparentes de cet album (qui soit dit en passant est fabuleux), on peut voir

Hunky Dory comme la vision d’un artiste qui s’est débarrassé d’une première identité, mais qui n’est pas encore assez mûr pour en endosser une nouvelle, avec un petit côté Dorian Gray

dans la crainte de grandir.

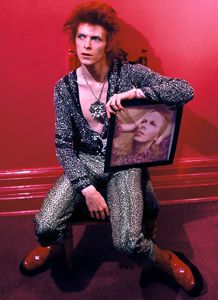

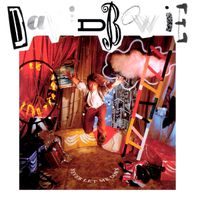

![Ziggy Stardust Ziggy Stardust]() Il y a en effet une transition qui se

fait avec cet album bourgeonnant. Le cheminement en zigzag de Hunky Dory et ses incohérences thématiques peuvent volontiers décrire un certain manque d’assurance, voire une difficulté à

assumer le passage d’un personnage à un nouveau.

Il y a en effet une transition qui se

fait avec cet album bourgeonnant. Le cheminement en zigzag de Hunky Dory et ses incohérences thématiques peuvent volontiers décrire un certain manque d’assurance, voire une difficulté à

assumer le passage d’un personnage à un nouveau.

La presse est un peu perplexe, toutefois dithyrambique, “Changes” devient un single, l’album suscite curiosité et intérêt, donc la

machine est lancée et Bowie va pouvoir jouer le jeu de l’ambiguïté et de la provocation jusqu’au bout.

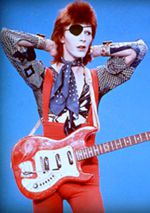

Poussière d’étoiles et les araignées de Mars

En 1972, Bowie est la première vedette musicale à briser un vieux tabou en déclarant publiquement sa bisexualité. Immense scandale. La

même année, il va voler la vedette à T-Rex, à Roxy Music ou aux New York Dolls, et devenir le roi du glam rock en donnant au genre la crédibilité artistique qu’il lui manquait.

L’album historique qui s’apprête à sortir va crucifier tout le monde du jour au lendemain, et restera pour beaucoup le disque-phare des

années 70...

Les “défauts” de

Hunky Dory sont balayés d’un magistral revers de main, et le manque de cohérence disparaît puisque le nouveau disque est un album-concept. Plutôt que d’être simplifiés, les doutes

identitaires sont au contraire approfondis, déjà parce que le héros de cet album est un être dont on ignore si c’est un homme ou une femme, en tout cas une rock star androgyne dont nous

assisterons à l’ascension et à la chute.

À propos, qu’est-ce que le glam (ou glitter) rock? Essentiellement,

un amalgame de l’esthétique du Pop Art et de celle du maquillage et des vêtements excessifs (“cheap” disent les Anglais), de la décadence (ambivalence sexuelle) et du mauvais goût le plus ultime,

dans la mesure où il se pare de sophistication. Bowie va lui apporter sa propre dramaturgie théâtrale et une signification métaphorique qui lui a échappé jusqu’à présent. Ziggy Stardust, le Jésus

Christ bisexuel en platform boots venu de l’espace, est à la

fois une projection et une protection contre ce que les médias créent tous les six mois avec certaines rock stars: des messies qui finissent souvent bouffés par le public. ![Ziggy Stardust Ziggy Stardust]() Tout en assumant sa propre ambivalence, la mise en scène consciente de la schizophrénie permet justement à Bowie de ne pas y sombrer. Voyons cela comme une question de survie.

Concrètement, qu’apporte de plus Ziggy Stardust au monde musical, tout au moins au glam rock? Tout d’abord un habillage où se mêlent la science-fiction et l’apocalypse (“Five Years”, “Moonage

Daydream”, “Ziggy Stardust”), un rock’n’roll précieux avec un improbable mariage de riffs et des guitares parfois saturées mais pas trop (“Suffragette City” ou “Hang On To Yourself”), à cela

s’ajoute l’androgynie aguicheuse et sexy (“Lady Stardust”) et une imagerie futuriste et décalée, mais en même temps profondément humaine (“Rock’n’Roll Suicide”, “Five Years”). La qualité des mélodies, des vocaux, et sur scène le charme et l’étrangeté naturelle et/ou artificielle de David Bowie font le reste.

Tout en assumant sa propre ambivalence, la mise en scène consciente de la schizophrénie permet justement à Bowie de ne pas y sombrer. Voyons cela comme une question de survie.

Concrètement, qu’apporte de plus Ziggy Stardust au monde musical, tout au moins au glam rock? Tout d’abord un habillage où se mêlent la science-fiction et l’apocalypse (“Five Years”, “Moonage

Daydream”, “Ziggy Stardust”), un rock’n’roll précieux avec un improbable mariage de riffs et des guitares parfois saturées mais pas trop (“Suffragette City” ou “Hang On To Yourself”), à cela

s’ajoute l’androgynie aguicheuse et sexy (“Lady Stardust”) et une imagerie futuriste et décalée, mais en même temps profondément humaine (“Rock’n’Roll Suicide”, “Five Years”). La qualité des mélodies, des vocaux, et sur scène le charme et l’étrangeté naturelle et/ou artificielle de David Bowie font le reste.

![Orange Mécanique Orange Mécanique]() On peut aussi établir un parallèle

avec Orange Mécanique de Stanley Kubrick, qui sort en même temps et influence beaucoup Bowie (il utilisera même des thèmes de Wendy Carlos issus de la bande originale en ouverture et en

clôture de ses concerts). Chaque représentation sur scène est un spectacle où Bowie s’inspire tour à tour du cinéma de science fiction, de la littérature fantastique comme Frankenstein

de Mary Shelley ou 1984 de George Orwell, du mime Marceau, du folklore japonais (surtout le théâtre kabuki), avec des costumes outranciers signés Yamamoto... Bref, toute une attitude

nouvelle pour le spectateur de 1972.

On peut aussi établir un parallèle

avec Orange Mécanique de Stanley Kubrick, qui sort en même temps et influence beaucoup Bowie (il utilisera même des thèmes de Wendy Carlos issus de la bande originale en ouverture et en

clôture de ses concerts). Chaque représentation sur scène est un spectacle où Bowie s’inspire tour à tour du cinéma de science fiction, de la littérature fantastique comme Frankenstein

de Mary Shelley ou 1984 de George Orwell, du mime Marceau, du folklore japonais (surtout le théâtre kabuki), avec des costumes outranciers signés Yamamoto... Bref, toute une attitude

nouvelle pour le spectateur de 1972.

La production artistique de Ken Scott qui renforce l’impact dramatique des morceaux, fait de The Rise And Fall Of Ziggy Stardust

And The Spiders From Mars un album pérenne, qui préfigure la plupart des thèmes rock des années 70 et 80. L’aspect science-fictionnesque est présenté d’emblée avec le morceau ouvrant le bal:

“Five Years”, décrivant un monde apocalyptique dans lequel il ne reste que cinq années à vivre. Bowie se fait fataliste et dépeint un univers où l’insouciance cède brusquement la place à

l’angoisse et la panique. Les images (très fortes) des paroles évoquent une sorte de prophétie sortie d’un Ancien Testament actualisé par des mots volontairement plus abrupts (flic, pédé), avec Bowie qui renforce l’aspect tragique en répétant inlassablement

“Five Years”.

Le monde de Ziggy est tout de suite présenté déshumanisé, avec des individus plus aliénés les uns que les autres, et l’univers du rock

n’y échappe pas: “I'll be a Rock'n'Rollin' bitch for you” (Je serai une salope/pute du rock’n’roll pour toi) dans “Moonage Daydream”, chanson qui introduit implicitement le personnage de

Ziggy Stardust. Ce dernier n’apparaît pas avant la deuxième face.

“Lady Stardust” est une référence à Marc Bolan, à la part d’attirance/répulsion de leur rivalité, et introduit subtilement, par le

biais de l’androgynie, le thème de l’identité qui est approfondi dans la chanson suivante, “Star”. Celle-ci décrit l’ambition du narrateur (Bowie?) de transformer quelqu’un (lui-même?) en vedette

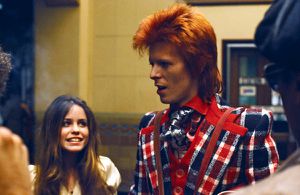

du rock. On glisse vers l’idée du simulacre et de l’apparence. ![David Bowie et Mick Ronson David Bowie et Mick Ronson]() Conscient de sa dualité, de l’accepter et de ne pas en être victime,

Bowie va jouer la star, Bowie va jouer à être Ziggy, mais Bowie ne sera pas Bowie. On repère ainsi dès Ziggy Stardust toute la perspicacité et le phénoménal sens intuitif du chanteur

(qui anticipera sur les modes à venir), analysant ici les pièges qui guettent la star. Dans “Ziggy Stardust” et plus précisément les terrifiantes paroles: “Making love with his ego, Ziggy

sucked up into his mind, Like a leper messiah” (Faisant l’amour avec son ego, Ziggy a été englouti par son esprit, Tel un messie ayant la lèpre), il résume, avec une économie de moyens et en

quelques vers, les aléas et défauts de la rock star (en gros un égo surdimensionné, une sensation de sûreté, une prétention conduisant à la chute, etc.). “Suffragette City” et “Rock’n’Roll

Suicide” témoignent ainsi de l’état de délabrement mental et de la solitude dans lesquels se précipite Ziggy, la première sur le thème de la paranoïa, la seconde sur un mode tragique et émouvant.

Au-delà de la qualité de l’œuvre, ce qui est tout simplement génial chez Bowie, c’est que Ziggy Stardust explore des horizons jusqu’alors totalement vierges. Sur le disque, on constate

qu’il a compris non seulement les dangers du statut de star sans les avoir vécus lui-même, mais aussi la relation équivoque de la vedette avec son public. Sans ce dernier, la star n’a évidemment

plus de raison d’être. L’exigence des fans va forcément en augmentant, en réclamant plus à l’artiste qui est amené à se dépasser, à donner plus de lui-même. Le (Rock’n’Roll) suicide serait donc

une reconnaissance de sa propre insuffisance à satisfaire.

Conscient de sa dualité, de l’accepter et de ne pas en être victime,

Bowie va jouer la star, Bowie va jouer à être Ziggy, mais Bowie ne sera pas Bowie. On repère ainsi dès Ziggy Stardust toute la perspicacité et le phénoménal sens intuitif du chanteur

(qui anticipera sur les modes à venir), analysant ici les pièges qui guettent la star. Dans “Ziggy Stardust” et plus précisément les terrifiantes paroles: “Making love with his ego, Ziggy

sucked up into his mind, Like a leper messiah” (Faisant l’amour avec son ego, Ziggy a été englouti par son esprit, Tel un messie ayant la lèpre), il résume, avec une économie de moyens et en

quelques vers, les aléas et défauts de la rock star (en gros un égo surdimensionné, une sensation de sûreté, une prétention conduisant à la chute, etc.). “Suffragette City” et “Rock’n’Roll

Suicide” témoignent ainsi de l’état de délabrement mental et de la solitude dans lesquels se précipite Ziggy, la première sur le thème de la paranoïa, la seconde sur un mode tragique et émouvant.

Au-delà de la qualité de l’œuvre, ce qui est tout simplement génial chez Bowie, c’est que Ziggy Stardust explore des horizons jusqu’alors totalement vierges. Sur le disque, on constate

qu’il a compris non seulement les dangers du statut de star sans les avoir vécus lui-même, mais aussi la relation équivoque de la vedette avec son public. Sans ce dernier, la star n’a évidemment

plus de raison d’être. L’exigence des fans va forcément en augmentant, en réclamant plus à l’artiste qui est amené à se dépasser, à donner plus de lui-même. Le (Rock’n’Roll) suicide serait donc

une reconnaissance de sa propre insuffisance à satisfaire.

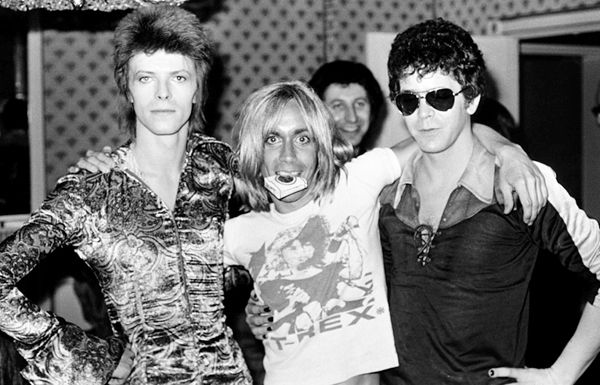

![David Bowie, Iggy Pop et Lou Reed David Bowie, Iggy Pop et Lou Reed]()

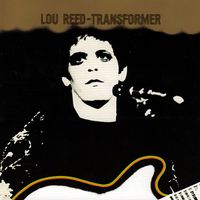

Entre la fin de 1972 et la moitié de 1973, Bowie ne chôme pas. Lui et Mick Ronson tirent Lou Reed de sa traversée du désert pour un

retour glam rock, avec le superbe album Transformer sur le lequel Mick joue de la guitare et Bowie participe aux chœurs. Puis Bowie produit et sort un mix controversé du très violent

Raw Power d’un autre rebelle, Iggy Pop et ses Stooges, disque qui influencera considérablement le futur mouvement punk du milieu des années 70. Bowie est aussi à l’origine (il a écrit la

chanson) du seul tube que connaîtra le groupe Mott The Hoople dans son histoire, “All The Young Dudes”. Et enfin, il sort son nouvel album...

Aladdin Sane évoque la magie (“Aladdin”) et la rationalité (“Sane”), et forme un jeu de mot signifiant: Un garçon fou (“A lad insane”). Bowie envisage d’abord de l’intituler Love Aladdin Vein (Aimer un

garçon en vain), avant de l’abandonner à cause de la connotation sur la drogue. C’est un album de transition, enregistré presque à la va-vite, mais qui va asseoir définitivement la popularité de

l’artiste, surtout aux États-Unis. Thématiquement, les morceaux peignent toujours des tableaux désolés d’existences aliénées, à grands coups cette fois de riffs de guitares sonnant très hard rock

(“Watch That Man”, “Panic In Detroit”, “Cracked Actor” et à un degré moindre “The Jean Genie”), et de touches cinématographiques. Les dates dans les parenthèses du morceau “Aladdin Sane

(1913-1938-197?)”, dont les deux premières se situant avant chaque guerre mondiale, accentuent l’aspect pessimiste et l’idée de catastrophe imminente. ![David Bowie au 1984 Floor Show David Bowie au 1984 Floor Show]() Mais le cadre du reste de l’album s’éloigne toutefois d’une apocalypse futuriste, pour s’enraciner dans les paysages d’un

monde actuel présenté comme stérile. Bowie est allé chercher ce pianiste fou de Mike Garson qui s’avère être un des choix les plus judicieux, tant c’est bien son instrument qui marque l’esprit

plus que les riffs tueurs de Ronson. Garson peut démarrer doucement sur un piano jazzy avant de partir dans une folie furieuse (“Aladdin Sane”), faire un piano cocktail pour le cabaret de “Time”,

le sommet thématique et musical de l’album, ou accompagner élégamment un morceau avant de finir sur de belles envolées (“Lady Grinning Soul”). Outre le jeu subtil de piano, “Aladdin Sane” frappe

par sa mélodie sophistiquée et envoûtante, en contrepoint avec cette histoire de jeune homme qui part à la guerre, une opposition d’univers qui se retrouve dans les paroles absurdes: “Paris

or maybe Hell” - “Battle cries and champagne” (Paris ou peut-être l’Enfer - Cris de guerre et champagne). Un autre grand morceau, “Drive-In Saturday”, sur un couple essayant de

rallumer la flamme d’une vieille relation, était à l’origine écrit pour Mott The Hoople comme follow-up à “All The Young Dudes”. Bowie reprend aussi une chanson des Rolling Stones, “Let's Spend

The Night Together”, préfigurant ainsi Pin-Ups et marquant son intention de se tester à faire des reprises (il en fera au moins une sur la plupart de ses futurs album).

Mais le cadre du reste de l’album s’éloigne toutefois d’une apocalypse futuriste, pour s’enraciner dans les paysages d’un

monde actuel présenté comme stérile. Bowie est allé chercher ce pianiste fou de Mike Garson qui s’avère être un des choix les plus judicieux, tant c’est bien son instrument qui marque l’esprit

plus que les riffs tueurs de Ronson. Garson peut démarrer doucement sur un piano jazzy avant de partir dans une folie furieuse (“Aladdin Sane”), faire un piano cocktail pour le cabaret de “Time”,

le sommet thématique et musical de l’album, ou accompagner élégamment un morceau avant de finir sur de belles envolées (“Lady Grinning Soul”). Outre le jeu subtil de piano, “Aladdin Sane” frappe

par sa mélodie sophistiquée et envoûtante, en contrepoint avec cette histoire de jeune homme qui part à la guerre, une opposition d’univers qui se retrouve dans les paroles absurdes: “Paris

or maybe Hell” - “Battle cries and champagne” (Paris ou peut-être l’Enfer - Cris de guerre et champagne). Un autre grand morceau, “Drive-In Saturday”, sur un couple essayant de

rallumer la flamme d’une vieille relation, était à l’origine écrit pour Mott The Hoople comme follow-up à “All The Young Dudes”. Bowie reprend aussi une chanson des Rolling Stones, “Let's Spend

The Night Together”, préfigurant ainsi Pin-Ups et marquant son intention de se tester à faire des reprises (il en fera au moins une sur la plupart de ses futurs album).

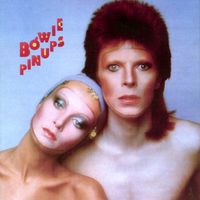

Les tournées s’enchaînent et Bowie, plus ou moins victime de la pression et de la difficulté à assumer son rôle de star, décide de

“suicider” son personnage sur scène lors du désormais célèbre 170ème concert de Ziggy le 3 juillet 1973, à l’Hammersmith Odeon de Londres. La fiction a en quelque sorte rattrapé la

réalité, du moins elle a été prémonitoire sur le point de vue que Bowie semble dépassé par son aura (preuve qu’il n’est pas juste un manipulateur). Trois mois plus tard, il sort un album de

reprises (une démarche qu’on peut interpréter comme un besoin

de souffler) avec une pochette restant toutefois encore très imprégnée du “sceau Ziggy” .

Pin-Ups est à mettre sur le même plan que These Foolish Things de Bryan Ferry ou le Rock’n’Roll de John Lennon qui sortent au même moment. Les racines sont les

années 60 comme le rappelle la pochette où il pose avec Twiggy (mannequin emblématique des sixties), et elles sont revendiquées par le chanteur de manière ostentatoire. Les Who, les Kinks, les

Pink Floyd, Them, Pretty Things ou Yardbirds sont donc passés à la moulinette. On peut se demander, devant cette volonté de rendre un hommage affectif à ses aînés en utilisant parfois des thèmes

moins connus, s’il n’y a pas une appréhension devant le fait que ses disques à lui risquent de devenir obscurs pour de futures générations... Cet hommage évite l’écueil de la nostalgie car il est

traversé d’éclairs de guitares véloces ou énergiques et de vocaux sophistiqués. Toutefois, on peut regretter que Bowie n’aille pas plus loin, et se contente de reprendre très respectueusement les

chansons d’origine. La seule ambiguïté dans tout ça reste la pochette où Bowie et Twiggy se présentent asexués. Cet album passéiste est surtout le chant du cygne pour Ziggy et les Spiders. Mick

Ronson partira enregistrer deux albums solos (Slaughter On 10th Avenue et Play Don't Worry) mais qui n’auront aucun succès.

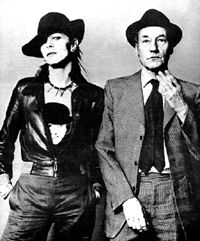

![Avec Marianne Faithfull Avec Marianne Faithfull]()

This ain't rock’n’roll, This is genocide (“Future

Legend”)

Bowie fait une dernière apparition en Ziggy Stardust avec les Spiders dans un enregistrement pour la NBC, le 1980 Floor Show,

diffusé sur les télévisions fin 1973, où il interprète notamment deux morceaux extraits de son futur album sous forme de medley (“1984” s’enchaînant sur “Dodo”). On retiendra surtout sa reprise de Sonny et

Cher, “I Got You Babe”, en duo avec une Mariane Faithfull

encore plus défoncée que lui, déguisée en bonne sœur et portant une robe noire tellement fendue dans son dos qu’elle révèle son cul aux musiciens derrière (ce qui n’est

évidemment pas montré à la télévision).

Puis le chanteur prend l’avion, direction Hollywood...

Son inspiration va commencer à s’éloigner du strass brillant et Diamond Dogs, s’il en conserve certains atouts, va se situer sur un terrain d’inspiration déjà

différent. À l’inverse de Ziggy Stardust où l’Apocalypse servait d’adjuvant décoratif, de prétexte à une histoire, dans Diamond Dogs il s’agit d’une véritable toile de fond, une

vision du monde qui va s’insinuer dans les moindres sillons de l’album. L’enregistrement qui se déroule aux States entre fin 1973 et début 1974 se fait dans d’étranges conditions. À l’exception

de l’excellente section rythmique constituée par Tony Newman et Ainsley Dunbar, Bowie travaille sans véritable groupe, s’occupant seul de plusieurs instruments (guitares, saxophone, synthétiseurs

et claviers Mellotron) et se charge de la production et du mixage. ![Rebel Rebel Rebel Rebel]() Notons qu’entretemps, il a découvert la cocaïne, ce qui lui permet de travailler parfois trois jours de

suite sans dormir. Le nouvel avatar du chanteur, présenté comme un centaure canin sur une magnifique pochette signée Guy Peellaert (dont la première version a été censurée pour cause de parties

génitales trop visibles), s’appelle Halloween Jack. Le disque s’ouvre sur “Future Legend”, sorte de poème décrivant Hunger City, une ville post-guerre atomique, livrée à la destruction et au

carnage. Les animaux sont devenus de véritables monstres et les hommes ne se déplacent plus qu’en bandes, pillant un monde où les richesses n’ont pourtant plus aucun sens. Puis ça enchaîne

aussitôt sur l'excellent “Diamond Dogs”, morceau de rock caverneux, oppressant et foisonnant de son saturé, qui présente Halloween Jack. Sorti peu avant en single, “Rebel Rebel” est le sommet de

l’album et demeure un des meilleurs titres du chanteur.

Notons qu’entretemps, il a découvert la cocaïne, ce qui lui permet de travailler parfois trois jours de

suite sans dormir. Le nouvel avatar du chanteur, présenté comme un centaure canin sur une magnifique pochette signée Guy Peellaert (dont la première version a été censurée pour cause de parties

génitales trop visibles), s’appelle Halloween Jack. Le disque s’ouvre sur “Future Legend”, sorte de poème décrivant Hunger City, une ville post-guerre atomique, livrée à la destruction et au

carnage. Les animaux sont devenus de véritables monstres et les hommes ne se déplacent plus qu’en bandes, pillant un monde où les richesses n’ont pourtant plus aucun sens. Puis ça enchaîne

aussitôt sur l'excellent “Diamond Dogs”, morceau de rock caverneux, oppressant et foisonnant de son saturé, qui présente Halloween Jack. Sorti peu avant en single, “Rebel Rebel” est le sommet de

l’album et demeure un des meilleurs titres du chanteur. ![Bowie et William Burroughs Bowie et William Burroughs]() Inspirée évidemment de la chanson “(I Can’t Get No) Satisfaction” des

Rolling Stones, “Rebel Rebel” comprend elle aussi un riff imparable qui rend la chanson irrésistible. Les paroles et la diction concises de Bowie sont d’une grande efficacité et décrivent, de

façon percutante et en quelques minutes, le phénomène de ses fans et le rôle qu’ils tiennent dans la société. “1984” pointe le nez sur le prochain engouement de Bowie pour la soul music (Carlos

Alomar, une nouvelle rencontre qui deviendra son prochain “vrai” guitariste, lui a fait découvrir la musique noire). Le titre prédit, bien sûr, l’avènement du totalitarisme qui triomphe

définitivement avec le morceau suivant, “Big Brother”. Au fond, il s’agit surtout d’un album littéraire où la musique est presque noyée sous les idées. Bowie avait commencé par faire une

véritable adaptation musicale du célèbre roman 1984, mais les héritiers de George Orwell ont refusé de lui céder les droits. Déçu, il a réorienté son album (qui conserve cependant de

nombreuses références au roman), en s’inspirant aussi de l’univers cauchemardesque de William Burroughs et de ses expérimentations d’écriture, le cut-up (méthode consistant à découper

les mots d’un texte au hasard et de les réassembler pour former un nouveau texte).

Inspirée évidemment de la chanson “(I Can’t Get No) Satisfaction” des

Rolling Stones, “Rebel Rebel” comprend elle aussi un riff imparable qui rend la chanson irrésistible. Les paroles et la diction concises de Bowie sont d’une grande efficacité et décrivent, de

façon percutante et en quelques minutes, le phénomène de ses fans et le rôle qu’ils tiennent dans la société. “1984” pointe le nez sur le prochain engouement de Bowie pour la soul music (Carlos

Alomar, une nouvelle rencontre qui deviendra son prochain “vrai” guitariste, lui a fait découvrir la musique noire). Le titre prédit, bien sûr, l’avènement du totalitarisme qui triomphe

définitivement avec le morceau suivant, “Big Brother”. Au fond, il s’agit surtout d’un album littéraire où la musique est presque noyée sous les idées. Bowie avait commencé par faire une

véritable adaptation musicale du célèbre roman 1984, mais les héritiers de George Orwell ont refusé de lui céder les droits. Déçu, il a réorienté son album (qui conserve cependant de

nombreuses références au roman), en s’inspirant aussi de l’univers cauchemardesque de William Burroughs et de ses expérimentations d’écriture, le cut-up (méthode consistant à découper

les mots d’un texte au hasard et de les réassembler pour former un nouveau texte).

En 1974, Bowie s’embarque dans une longue tournée

ambitieuse aux décors grandioses, le “Diamond Dogs Tour”, accompagné notamment de Mike Garson, Herbie Flowers à la basse ou Earl Slick à la guitare. Le répertoire est principalement emprunté à Ziggy et

Aladdin mais revêt une coloration latino/rythm’n’blues. ![The Diamond Dogs Tour 1974 The Diamond Dogs Tour 1974]() Un double album baptisé David Live retranscrit cette tournée

plutôt froide et impersonnelle. On attend surtout, encore aujourd’hui, la sortie d’un DVD des concerts filmés au Madison Square Garden, pour voir Bowie changer douze fois de costumes, apparaître

en haut des échafaudages ou derrière une main géante, jouer un Hamlet façon star de cinéma pour “Cracked Actor”, le voir assis dans un fauteuil monté sur grue en chantant “Space Oddity” dans un

téléphone, etc. Il séduit évidemment les amateurs avides de grand spectacle. Musicalement hélas, les morceaux sont exécutés maladroitement, sur un rythme lent, et ne suscitent aucune excitation.

La raison se trouve en coulisses où de gros problèmes d’argent font surface. Carlos Alomar, le jeune guitariste que le chanteur avait souhaité, a refusé une offre minable de Tony De Fries,

l’agent de Bowie. Les autres musiciens se plaignent également d’être sous-payés et Bowie, s’apercevant que la tournée est financée de sa poche et non par MainMan (compagnie de De Fries), se rend

compte peu à peu que son agent est un escroc.

Un double album baptisé David Live retranscrit cette tournée

plutôt froide et impersonnelle. On attend surtout, encore aujourd’hui, la sortie d’un DVD des concerts filmés au Madison Square Garden, pour voir Bowie changer douze fois de costumes, apparaître

en haut des échafaudages ou derrière une main géante, jouer un Hamlet façon star de cinéma pour “Cracked Actor”, le voir assis dans un fauteuil monté sur grue en chantant “Space Oddity” dans un

téléphone, etc. Il séduit évidemment les amateurs avides de grand spectacle. Musicalement hélas, les morceaux sont exécutés maladroitement, sur un rythme lent, et ne suscitent aucune excitation.

La raison se trouve en coulisses où de gros problèmes d’argent font surface. Carlos Alomar, le jeune guitariste que le chanteur avait souhaité, a refusé une offre minable de Tony De Fries,

l’agent de Bowie. Les autres musiciens se plaignent également d’être sous-payés et Bowie, s’apercevant que la tournée est financée de sa poche et non par MainMan (compagnie de De Fries), se rend

compte peu à peu que son agent est un escroc.

Bowie profite d’un intervalle de six semaines entre deux parties de la tournée pour enregistrer rapidement un nouvel album. Le chanteur parvient à imposer Carlos

Alomar à MainMan et c’est le début d’une longue collaboration. D'abord intitulé The Gouster, le funky Young Americans, enregistré à Philadelphie, est un album de plastic soul

qui surprendra tout le monde. David Bowie délivre une version de “fausse” soul néanmoins très sympathique et décontractée. La star apparaît sur la pochette dans une sorte d’hommage encore à

l’esthétisme de la soul noire, soigneusement peigné et vêtu, avec une cigarette se consumant entre les doigts. Sa voix est légère et s’élève magnifiquement, chantant des textes plus subordonnés à

une atmosphère générale qu’à une fonction expressive. Pendant l’enregistrement, Bowie rencontre John Lennon avec qui le courant passe immédiatement. Ils écrivent “Fame”, la seule chanson de

l’album à comporter un réel trait émotionnel avec sa réflexion désabusée sur la célébrité, en échappant à l’approche lisse du reste de l’album. Aussi, ils enregistrent ensemble une reprise des

Beatles, “Across The Universe”, où la voix de Lennon est tout juste audible. De Young Americans, il n’y a pas grand-chose à ajouter. C’est un album à l’opposé des extravagances qui le

précède, avec une musique pétillante et souvent jouissive.

Fin 1974, Bowie entame une procédure pour se séparer de son agent Tony De Fries. Il essaie de vendre Young Americans à RCA

mais cela déclenche une dispute des droits entre eux et MainMan, retardant la sortie de l’album. Un accord est finalement trouvé mais il est terrible pour Bowie (alors quasiment ruiné par sa

gigantesque tournée): De Fries touche la moitié de ses revenus sur les anciens albums (de Hunky Dory à David Live) et prendra encore 16% sur ses futurs revenus bruts, jusqu’en

1982.

![L'Homme qui venait d'ailleurs (1976) L'Homme qui venait d'ailleurs (1976)]()

En

janvier 1975, un reportage baptisé Cracked Actor, qui a suivi un Bowie cocaïné et paranoïaque dans les coulisses du “Diamond Dogs Tour”, est diffusé sur la BBC. Il retient l’attention du

réalisateur Nicolas Roeg qui cherche un acteur pour son prochain film de science-fiction abstraite. Il veut ainsi offrir à Bowie l’opportunité de jouer son premier rôle au cinéma (et en même

temps pour le rôle principal). Bowie accepte, et tourne L’Homme qui venait d’ailleurs (The Man Who Fell To Earth) où il tient le rôle de Thomas Newton, un extra-terrestre à

l’apparence humaine, venu sur Terre pour trouver un remède au manque d’eau qui décime les habitants de sa planète. Thomas se retrouve vite confronté à la folie des Hommes et au souvenir de sa

famille mourante. Ce film, typiquement seventies, le plus connu de son réalisateur et de son acteur principal, a un récit décousu qui tire vers l’expérimental, se dirigeant vite sur d’autres

histoires, comme la relation entre Thomas et Mary-Lou, une jeune femme rencontrée par hasard, au détriment de l’intrigue principale. Le rythme est lent et hypnotique, et quelques scènes (surtout

dans la version longue) sont à la limite du porno, renforçant l’atmosphère très spéciale. Mais Bowie est excellent, charismatique, naturellement effrayant et évidemment crédible.

![manfell1.jpg]()

Squelettique car se nourrissant mal et devenu vraiment accro à la cocaïne, il éprouve le désir de retourner assez vite en studio

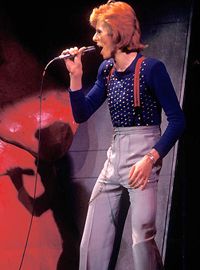

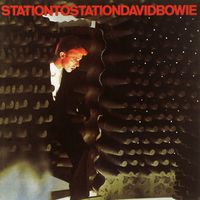

d’enregistrement. Le virage musical de Young Americans a été un choc pour les fans. Un an plus tard, ils seront de nouveau désarçonnés par Station To Station avec son

mélange de rock et de soul, et l’apparition du nouveau personnage emblématique du chanteur: le Thin White Duke.

The return of the Thin White Duke, Throwing darts in lovers' eyes (“Station To Station”)

Il est impossible d’occulter le contexte dans lequel l’album se fait ou les considérations du chanteur alors très choquantes. Bowie commence à perdre pied en raison

de la drogue et se met à faire des déclarations favorables à l’extrême-droite anglaise, n’hésitant pas à afficher quelques penchants nazis. L’arrivée du Thin White Duke matérialisée par

Station to Station exacerbe les connotations fascistes que certains croient déceler derrière l’esthétique froide, les morceaux faussement impersonnels et le romantisme torturé de son

personnage. En dépit des polémiques, il s’agit d’un excellent album, subtil et à mille lieues d’un simplisme crypto-nazi. Brillamment interprété (Alomar et sa guitare funk et Earl Slick

qui délivre une série d’incroyables solos), il est produit par un David Bowie au sommet de sa forme vocale qui signe également les arrangements.

Si les chansons de cet album sont glaciales, les paroles empreintes d’un désespoir fataliste véhiculent une émotion rappelant l’errance

désabusée de Thomas, le héros de L’Homme qui venait d’ailleurs. “Station To Station”, le premier morceau, s’ouvre sur des bruits de locomotive (électroniques) et on pense à Kraftwerk et

à la nouvelle musique électronique. Le “Duke” c’est également les regrets qu’évoque Bowie au sujet de la cocaïne: “It's too late - to be grateful... It's too late - to be hateful” (Il

est trop tard pour être reconnaissant... Il est trop tard pour haïr). ![Thin White Duke Thin White Duke]() Il y a une certaine remarque ironique mais poignante sur la dope, qu’il cite dans cette phrase en forme

de pirouette: “It's not the side-effects of the cocaine” (Ce ne sont pas les effets secondaires de la cocaïne).

Il y a une certaine remarque ironique mais poignante sur la dope, qu’il cite dans cette phrase en forme

de pirouette: “It's not the side-effects of the cocaine” (Ce ne sont pas les effets secondaires de la cocaïne).

“Golden Years”, au départ écrite pour Elvis Presley qui souhaitait travailler avec lui, nous montre un Bowie crooner sur une rythmique

enlevée et proche du funk de Young Americans. Les paroles sont nostalgiques et tendres mais également tournées vers le futur, et Bowie sonne serein et sûr de lui. “Word On A Wing” est un

dialogue avec un Dieu idéal, délicatement modulé par la voix du chanteur et le piano de Roy Bittan. “TVC15”, avec sa rythmique désinvolte, démarrant sur un léger emprunt à “Good Morning

Schoolgirl” des Yardbirds, raconte l’histoire surréaliste d’une jeune femme avalée par sa télévision. La répétition à la fin des mots “Transition” et “Transmission” se fait l’écho du bruit de

machine ouvrant l’album, symbolisant parfaitement ce mélange crooner-techno qui fait voler en éclat les frontières musicales traditionnelles. Station To Station, avec seulement six

chansons (dont une superbe reprise du “Wild Is The Wind” de Nina Simone en guise de conclusion), est un album-phare qui préfigure ce que fera bientôt Bowie avec Brian Eno.

![Thin White Duke Thin White Duke]()

Une tournée mondiale démarre à Vancouver, et se terminera historiquement en France où, deux soirs de suite, le public parisien des

anciens abattoirs de la Villette lui fait un véritable triomphe. Durant les concerts, il interprète la chanson “Sister Midnight” qu’il laissera un peu plus tard à Iggy Pop (qui l’a coécrite). La

tournée marque aussi son grand retour en Angleterre après deux ans d’absence. À Victoria Station, où il est accueilli par une immense foule, un cliché assez flou montre Bowie effectuant vaguement

un salut nazi, debout à l’arrière d’une limousine décapotable. Un journal publie la photo sous le titre “Heil and Farewell” (Heil et adieu) mais sur l’image, si Bowie a bien le bras

tendu, on remarque que ses doigts sont repliés et non tendus. Bowie salue simplement ses fans. Mais le choix de partir vivre à Berlin (en emmenant Iggy Pop dans ses bagages) nourrit un peu plus

la controverse. Bowie a surtout rencontré Brian Eno à la fin de sa tournée, et il décide de pousser plus loin l’expérimentation avec lui...

> Deuxième partie

Écrivain

Écrivain

Une fois le script de Thompson bouclé, Forster va le soumettre à Robert Evans. À

Une fois le script de Thompson bouclé, Forster va le soumettre à Robert Evans. À

Concernant ces deux protagonistes et leur psychologie, Peckinpah ne peut évidemment rien changer sans le consentement

de la production, et de Steve McQueen. Il se concentre alors sur les personnages secondaires, principalement le ménage à trois sadomasochiste entre le couple de vétérinaires pris en otage

et le redoutable Rudy Butler (auquel Al Lettieri prête sa trogne de truand -un truand qu'il est d'ailleurs à la ville).

Concernant ces deux protagonistes et leur psychologie, Peckinpah ne peut évidemment rien changer sans le consentement

de la production, et de Steve McQueen. Il se concentre alors sur les personnages secondaires, principalement le ménage à trois sadomasochiste entre le couple de vétérinaires pris en otage

et le redoutable Rudy Butler (auquel Al Lettieri prête sa trogne de truand -un truand qu'il est d'ailleurs à la ville).

Il y a entre Steve McQueen et Ali Macgraw une alchimie

qui s'opère et naturellement, l'idylle entre les deux vedettes (chacune mariée) n'a pas tardé à naître. La nouvelle de la liaison adultère s'est vite répandue.

Il y a entre Steve McQueen et Ali Macgraw une alchimie

qui s'opère et naturellement, l'idylle entre les deux vedettes (chacune mariée) n'a pas tardé à naître. La nouvelle de la liaison adultère s'est vite répandue.

Toutefois, je trouve qu'elle a plus de charme que la pourtant très sexy Kim Basinger du remake.

Toutefois, je trouve qu'elle a plus de charme que la pourtant très sexy Kim Basinger du remake.

Tess est un film compliqué, qui doit se réaliser sur plusieurs saisons, avec un caractère d'authenticité auquel tient

énormément Polanski. Malgré tout, il s'agit d'un des tournages les plus agréables pour lui, grâce notamment à des techniciens dévoués. Chaque jour ou presque offre une joie à ce cinéaste

d'ordinaire confronté à des productions chaotiques. Le tournage connaîtra néanmoins un épisode douloureux. Un soir, après le tournage de la scène de danse dans la grange (une des scènes que

préfère Polanski dans son film), le directeur de la photographie, Geoffroy Unsworth, décède d'un infarctus dans sa chambre d'hôtel. Toute l'équipe est affectée. Polanski le remplace pendant

quelques jours à la caméra pour ne pas interrompre les prises, avant que n'arrive son remplaçant. Ghislain Cloquet est parvenu à dépasser la difficulté de s'intégrer avec les autres, et de

retrouver le style du film en quelques jours. Le réalisateur dira plus tard qu'il a eu la chance de travailler avec les gens les plus fantastiques du métier.

Tess est un film compliqué, qui doit se réaliser sur plusieurs saisons, avec un caractère d'authenticité auquel tient

énormément Polanski. Malgré tout, il s'agit d'un des tournages les plus agréables pour lui, grâce notamment à des techniciens dévoués. Chaque jour ou presque offre une joie à ce cinéaste

d'ordinaire confronté à des productions chaotiques. Le tournage connaîtra néanmoins un épisode douloureux. Un soir, après le tournage de la scène de danse dans la grange (une des scènes que

préfère Polanski dans son film), le directeur de la photographie, Geoffroy Unsworth, décède d'un infarctus dans sa chambre d'hôtel. Toute l'équipe est affectée. Polanski le remplace pendant

quelques jours à la caméra pour ne pas interrompre les prises, avant que n'arrive son remplaçant. Ghislain Cloquet est parvenu à dépasser la difficulté de s'intégrer avec les autres, et de

retrouver le style du film en quelques jours. Le réalisateur dira plus tard qu'il a eu la chance de travailler avec les gens les plus fantastiques du métier.

Revenons justement à la Pologne. Les cours d'histoire de l'art à Cracovie et la fréquentation des musées ont permis à Polanski

de développer une sensibilité esthétique et d'acquérir une culture encyclopédique des toiles de maîtres. D'ailleurs, pour son premier voyage à Paris en 1957, il partagera son temps entre la

Cinémathèque et le Louvre. Il n'est guère étonnant de retrouver dans ses films des références picturales plus ou moins manifestes. Comme Visconti ou Kubrick (surtout Barry Lyndon),

Polanski aime s'inspirer du regard des peintres sur une période historique et sur un lieu, surtout à l'occasion d'un film d'époque évidemment. Pour Tess, il n'a pas en tête un peintre

mais plutôt le climat général de la peinture anglaise du XIXème siècle, au niveau de la lumière et l'atmosphère. Sa photographie est enrichie par une documentation riche et une réappropriation

tenant de l'hommage, sans tomber heureusement dans la simple citation ouverte ni une suite de plans référenciels (un des reproches les moins crédibles de la presse de l'époque consiste à dire que

Tess est une succession de tableaux fixes, ce qui est faux et au final plutôt flatteur pour Polanski et la photographie du film: la caméra est constamment en mouvement, simplement de

manière si subtile et si fluide que sa mise en scène en est très discrète, à l'opposé de la virtuosité inutile mais courante à l'époque).

Revenons justement à la Pologne. Les cours d'histoire de l'art à Cracovie et la fréquentation des musées ont permis à Polanski

de développer une sensibilité esthétique et d'acquérir une culture encyclopédique des toiles de maîtres. D'ailleurs, pour son premier voyage à Paris en 1957, il partagera son temps entre la

Cinémathèque et le Louvre. Il n'est guère étonnant de retrouver dans ses films des références picturales plus ou moins manifestes. Comme Visconti ou Kubrick (surtout Barry Lyndon),

Polanski aime s'inspirer du regard des peintres sur une période historique et sur un lieu, surtout à l'occasion d'un film d'époque évidemment. Pour Tess, il n'a pas en tête un peintre

mais plutôt le climat général de la peinture anglaise du XIXème siècle, au niveau de la lumière et l'atmosphère. Sa photographie est enrichie par une documentation riche et une réappropriation

tenant de l'hommage, sans tomber heureusement dans la simple citation ouverte ni une suite de plans référenciels (un des reproches les moins crédibles de la presse de l'époque consiste à dire que

Tess est une succession de tableaux fixes, ce qui est faux et au final plutôt flatteur pour Polanski et la photographie du film: la caméra est constamment en mouvement, simplement de

manière si subtile et si fluide que sa mise en scène en est très discrète, à l'opposé de la virtuosité inutile mais courante à l'époque).

Écrit à la première personne et dans un style archi-dépouillé, American Psycho, publié en

1991, déclenche dans l'Amérique politiquement correcte un énorme scandale, une tempête médiatique, tout en étant salué par une critique louangeuse. Presque dix ans plus tard, l’obscure

réalisatrice Mary Harron a décidé d’en tirer un film, projet qui ne représente pas une mince affaire. D’abord, parce que le livre a son armée de fans impitoyables qui surveillent, comme le lait

sur le feu, le traitement qui lui sera infligé. Et ensuite, d’un point de vue technique, parce que ce roman ne contient pas d’intrigue. Un livre et un film n’ont en effet pas la même grammaire,

et faire une adaptation d’American Psycho respectant à la fois le roman et les conventions cinématographiques relève plutôt du défi impossible. Il n’y a aucun fil conducteur et il se

présente principalement comme le journal intime et sanglant de Patrick Bateman, un golden boy psychopathe dont le hobby est de découper des femmes.

Écrit à la première personne et dans un style archi-dépouillé, American Psycho, publié en

1991, déclenche dans l'Amérique politiquement correcte un énorme scandale, une tempête médiatique, tout en étant salué par une critique louangeuse. Presque dix ans plus tard, l’obscure

réalisatrice Mary Harron a décidé d’en tirer un film, projet qui ne représente pas une mince affaire. D’abord, parce que le livre a son armée de fans impitoyables qui surveillent, comme le lait

sur le feu, le traitement qui lui sera infligé. Et ensuite, d’un point de vue technique, parce que ce roman ne contient pas d’intrigue. Un livre et un film n’ont en effet pas la même grammaire,

et faire une adaptation d’American Psycho respectant à la fois le roman et les conventions cinématographiques relève plutôt du défi impossible. Il n’y a aucun fil conducteur et il se

présente principalement comme le journal intime et sanglant de Patrick Bateman, un golden boy psychopathe dont le hobby est de découper des femmes.

“The Width Of A Circle”, avec des références à Khalil Gibran et à l’imagerie cuir ou mystique du surhomme (“The Supermen”

ou “The Man Who Sold The World”).

“The Width Of A Circle”, avec des références à Khalil Gibran et à l’imagerie cuir ou mystique du surhomme (“The Supermen”

ou “The Man Who Sold The World”).

Tout en assumant sa propre ambivalence, la mise en scène consciente de la schizophrénie permet justement à Bowie de ne pas y sombrer. Voyons cela comme une question de survie.

Concrètement, qu’apporte de plus Ziggy Stardust au monde musical, tout au moins au glam rock? Tout d’abord un habillage où se mêlent la science-fiction et l’apocalypse (“Five Years”, “Moonage

Daydream”, “Ziggy Stardust”), un rock’n’roll précieux avec un improbable mariage de riffs et des guitares parfois saturées mais pas trop (“Suffragette City” ou “Hang On To Yourself”), à cela

s’ajoute l’androgynie aguicheuse et sexy (“Lady Stardust”) et une imagerie futuriste et décalée, mais en même temps profondément humaine (“Rock’n’Roll Suicide”, “Five Years”).

Tout en assumant sa propre ambivalence, la mise en scène consciente de la schizophrénie permet justement à Bowie de ne pas y sombrer. Voyons cela comme une question de survie.

Concrètement, qu’apporte de plus Ziggy Stardust au monde musical, tout au moins au glam rock? Tout d’abord un habillage où se mêlent la science-fiction et l’apocalypse (“Five Years”, “Moonage

Daydream”, “Ziggy Stardust”), un rock’n’roll précieux avec un improbable mariage de riffs et des guitares parfois saturées mais pas trop (“Suffragette City” ou “Hang On To Yourself”), à cela

s’ajoute l’androgynie aguicheuse et sexy (“Lady Stardust”) et une imagerie futuriste et décalée, mais en même temps profondément humaine (“Rock’n’Roll Suicide”, “Five Years”).

Conscient de sa dualité, de l’accepter et de ne pas en être victime,

Bowie va jouer la star, Bowie va jouer à être Ziggy, mais Bowie ne sera pas Bowie. On repère ainsi dès Ziggy Stardust toute la perspicacité et le phénoménal sens intuitif du chanteur

(qui anticipera sur les modes à venir), analysant ici les pièges qui guettent la star. Dans “Ziggy Stardust” et plus précisément les terrifiantes paroles: “Making love with his ego, Ziggy

sucked up into his mind, Like a leper messiah” (Faisant l’amour avec son ego, Ziggy a été englouti par son esprit, Tel un messie ayant la lèpre), il résume, avec une économie de moyens et en

quelques vers, les aléas et défauts de la rock star (en gros un égo surdimensionné, une sensation de sûreté, une prétention conduisant à la chute, etc.). “Suffragette City” et “Rock’n’Roll

Suicide” témoignent ainsi de l’état de délabrement mental et de la solitude dans lesquels se précipite Ziggy, la première sur le thème de la paranoïa, la seconde sur un mode tragique et émouvant.

Au-delà de la qualité de l’œuvre, ce qui est tout simplement génial chez Bowie, c’est que Ziggy Stardust explore des horizons jusqu’alors totalement vierges. Sur le disque, on constate

qu’il a compris non seulement les dangers du statut de star sans les avoir vécus lui-même, mais aussi la relation équivoque de la vedette avec son public. Sans ce dernier, la star n’a évidemment

plus de raison d’être. L’exigence des fans va forcément en augmentant, en réclamant plus à l’artiste qui est amené à se dépasser, à donner plus de lui-même. Le (Rock’n’Roll) suicide serait donc

une reconnaissance de sa propre insuffisance à satisfaire.

Conscient de sa dualité, de l’accepter et de ne pas en être victime,

Bowie va jouer la star, Bowie va jouer à être Ziggy, mais Bowie ne sera pas Bowie. On repère ainsi dès Ziggy Stardust toute la perspicacité et le phénoménal sens intuitif du chanteur

(qui anticipera sur les modes à venir), analysant ici les pièges qui guettent la star. Dans “Ziggy Stardust” et plus précisément les terrifiantes paroles: “Making love with his ego, Ziggy

sucked up into his mind, Like a leper messiah” (Faisant l’amour avec son ego, Ziggy a été englouti par son esprit, Tel un messie ayant la lèpre), il résume, avec une économie de moyens et en

quelques vers, les aléas et défauts de la rock star (en gros un égo surdimensionné, une sensation de sûreté, une prétention conduisant à la chute, etc.). “Suffragette City” et “Rock’n’Roll

Suicide” témoignent ainsi de l’état de délabrement mental et de la solitude dans lesquels se précipite Ziggy, la première sur le thème de la paranoïa, la seconde sur un mode tragique et émouvant.

Au-delà de la qualité de l’œuvre, ce qui est tout simplement génial chez Bowie, c’est que Ziggy Stardust explore des horizons jusqu’alors totalement vierges. Sur le disque, on constate

qu’il a compris non seulement les dangers du statut de star sans les avoir vécus lui-même, mais aussi la relation équivoque de la vedette avec son public. Sans ce dernier, la star n’a évidemment

plus de raison d’être. L’exigence des fans va forcément en augmentant, en réclamant plus à l’artiste qui est amené à se dépasser, à donner plus de lui-même. Le (Rock’n’Roll) suicide serait donc

une reconnaissance de sa propre insuffisance à satisfaire.

Mais le cadre du reste de l’album s’éloigne toutefois d’une apocalypse futuriste, pour s’enraciner dans les paysages d’un

monde actuel présenté comme stérile. Bowie est allé chercher ce pianiste fou de Mike Garson qui s’avère être un des choix les plus judicieux, tant c’est bien son instrument qui marque l’esprit

plus que les riffs tueurs de Ronson. Garson peut démarrer doucement sur un piano jazzy avant de partir dans une folie furieuse (“Aladdin Sane”), faire un piano cocktail pour le cabaret de “Time”,

le sommet thématique et musical de l’album, ou accompagner élégamment un morceau avant de finir sur de belles envolées (“Lady Grinning Soul”). Outre le jeu subtil de piano, “Aladdin Sane” frappe

par sa mélodie sophistiquée et envoûtante, en contrepoint avec cette histoire de jeune homme qui part à la guerre, une opposition d’univers qui se retrouve dans les paroles absurdes: “Paris

or maybe Hell” - “Battle cries and champagne” (Paris ou peut-être l’Enfer - Cris de guerre et champagne). Un autre grand morceau, “Drive-In Saturday”, sur un couple essayant de

rallumer la flamme d’une vieille relation, était à l’origine écrit pour Mott The Hoople comme follow-up à “All The Young Dudes”. Bowie reprend aussi une chanson des Rolling Stones, “Let's Spend

The Night Together”, préfigurant ainsi Pin-Ups et marquant son intention de se tester à faire des reprises (il en fera au moins une sur la plupart de ses futurs album).

Mais le cadre du reste de l’album s’éloigne toutefois d’une apocalypse futuriste, pour s’enraciner dans les paysages d’un

monde actuel présenté comme stérile. Bowie est allé chercher ce pianiste fou de Mike Garson qui s’avère être un des choix les plus judicieux, tant c’est bien son instrument qui marque l’esprit

plus que les riffs tueurs de Ronson. Garson peut démarrer doucement sur un piano jazzy avant de partir dans une folie furieuse (“Aladdin Sane”), faire un piano cocktail pour le cabaret de “Time”,

le sommet thématique et musical de l’album, ou accompagner élégamment un morceau avant de finir sur de belles envolées (“Lady Grinning Soul”). Outre le jeu subtil de piano, “Aladdin Sane” frappe

par sa mélodie sophistiquée et envoûtante, en contrepoint avec cette histoire de jeune homme qui part à la guerre, une opposition d’univers qui se retrouve dans les paroles absurdes: “Paris

or maybe Hell” - “Battle cries and champagne” (Paris ou peut-être l’Enfer - Cris de guerre et champagne). Un autre grand morceau, “Drive-In Saturday”, sur un couple essayant de

rallumer la flamme d’une vieille relation, était à l’origine écrit pour Mott The Hoople comme follow-up à “All The Young Dudes”. Bowie reprend aussi une chanson des Rolling Stones, “Let's Spend

The Night Together”, préfigurant ainsi Pin-Ups et marquant son intention de se tester à faire des reprises (il en fera au moins une sur la plupart de ses futurs album).

Notons qu’entretemps, il a découvert la cocaïne, ce qui lui permet de travailler parfois trois jours de

suite sans dormir. Le nouvel avatar du chanteur, présenté comme un centaure canin sur une magnifique pochette signée Guy Peellaert (dont la première version a été censurée pour cause de parties

génitales trop visibles), s’appelle Halloween Jack. Le disque s’ouvre sur “Future Legend”, sorte de poème décrivant Hunger City, une ville post-guerre atomique, livrée à la destruction et au

carnage. Les animaux sont devenus de véritables monstres et les hommes ne se déplacent plus qu’en bandes, pillant un monde où les richesses n’ont pourtant plus aucun sens. Puis ça enchaîne

aussitôt sur l'excellent “Diamond Dogs”, morceau de rock caverneux, oppressant et foisonnant de son saturé, qui présente Halloween Jack. Sorti peu avant en single, “Rebel Rebel” est le sommet de

l’album et demeure un des meilleurs titres du chanteur.

Notons qu’entretemps, il a découvert la cocaïne, ce qui lui permet de travailler parfois trois jours de

suite sans dormir. Le nouvel avatar du chanteur, présenté comme un centaure canin sur une magnifique pochette signée Guy Peellaert (dont la première version a été censurée pour cause de parties

génitales trop visibles), s’appelle Halloween Jack. Le disque s’ouvre sur “Future Legend”, sorte de poème décrivant Hunger City, une ville post-guerre atomique, livrée à la destruction et au

carnage. Les animaux sont devenus de véritables monstres et les hommes ne se déplacent plus qu’en bandes, pillant un monde où les richesses n’ont pourtant plus aucun sens. Puis ça enchaîne

aussitôt sur l'excellent “Diamond Dogs”, morceau de rock caverneux, oppressant et foisonnant de son saturé, qui présente Halloween Jack. Sorti peu avant en single, “Rebel Rebel” est le sommet de

l’album et demeure un des meilleurs titres du chanteur.  Inspirée évidemment de la chanson “(I Can’t Get No) Satisfaction” des

Rolling Stones, “Rebel Rebel” comprend elle aussi un riff imparable qui rend la chanson irrésistible. Les paroles et la diction concises de Bowie sont d’une grande efficacité et décrivent, de

façon percutante et en quelques minutes, le phénomène de ses fans et le rôle qu’ils tiennent dans la société. “1984” pointe le nez sur le prochain engouement de Bowie pour la soul music (Carlos

Alomar, une nouvelle rencontre qui deviendra son prochain “vrai” guitariste, lui a fait découvrir la musique noire). Le titre prédit, bien sûr, l’avènement du totalitarisme qui triomphe

définitivement avec le morceau suivant, “Big Brother”. Au fond, il s’agit surtout d’un album littéraire où la musique est presque noyée sous les idées. Bowie avait commencé par faire une

véritable adaptation musicale du célèbre roman 1984, mais les héritiers de George Orwell ont refusé de lui céder les droits. Déçu, il a réorienté son album (qui conserve cependant de

nombreuses références au roman), en s’inspirant aussi de l’univers cauchemardesque de William Burroughs et de ses expérimentations d’écriture, le cut-up (méthode consistant à découper

les mots d’un texte au hasard et de les réassembler pour former un nouveau texte).

Inspirée évidemment de la chanson “(I Can’t Get No) Satisfaction” des

Rolling Stones, “Rebel Rebel” comprend elle aussi un riff imparable qui rend la chanson irrésistible. Les paroles et la diction concises de Bowie sont d’une grande efficacité et décrivent, de

façon percutante et en quelques minutes, le phénomène de ses fans et le rôle qu’ils tiennent dans la société. “1984” pointe le nez sur le prochain engouement de Bowie pour la soul music (Carlos

Alomar, une nouvelle rencontre qui deviendra son prochain “vrai” guitariste, lui a fait découvrir la musique noire). Le titre prédit, bien sûr, l’avènement du totalitarisme qui triomphe

définitivement avec le morceau suivant, “Big Brother”. Au fond, il s’agit surtout d’un album littéraire où la musique est presque noyée sous les idées. Bowie avait commencé par faire une

véritable adaptation musicale du célèbre roman 1984, mais les héritiers de George Orwell ont refusé de lui céder les droits. Déçu, il a réorienté son album (qui conserve cependant de

nombreuses références au roman), en s’inspirant aussi de l’univers cauchemardesque de William Burroughs et de ses expérimentations d’écriture, le cut-up (méthode consistant à découper

les mots d’un texte au hasard et de les réassembler pour former un nouveau texte).

Un double album baptisé David Live retranscrit cette tournée

plutôt froide et impersonnelle. On attend surtout, encore aujourd’hui, la sortie d’un DVD des concerts filmés au Madison Square Garden, pour voir Bowie changer douze fois de costumes, apparaître

en haut des échafaudages ou derrière une main géante, jouer un Hamlet façon star de cinéma pour “Cracked Actor”, le voir assis dans un fauteuil monté sur grue en chantant “Space Oddity” dans un

téléphone, etc. Il séduit évidemment les amateurs avides de grand spectacle. Musicalement hélas, les morceaux sont exécutés maladroitement, sur un rythme lent, et ne suscitent aucune excitation.

La raison se trouve en coulisses où de gros problèmes d’argent font surface. Carlos Alomar, le jeune guitariste que le chanteur avait souhaité, a refusé une offre minable de Tony De Fries,

l’agent de Bowie. Les autres musiciens se plaignent également d’être sous-payés et Bowie, s’apercevant que la tournée est financée de sa poche et non par MainMan (compagnie de De Fries), se rend

compte peu à peu que son agent est un escroc.

Un double album baptisé David Live retranscrit cette tournée

plutôt froide et impersonnelle. On attend surtout, encore aujourd’hui, la sortie d’un DVD des concerts filmés au Madison Square Garden, pour voir Bowie changer douze fois de costumes, apparaître

en haut des échafaudages ou derrière une main géante, jouer un Hamlet façon star de cinéma pour “Cracked Actor”, le voir assis dans un fauteuil monté sur grue en chantant “Space Oddity” dans un

téléphone, etc. Il séduit évidemment les amateurs avides de grand spectacle. Musicalement hélas, les morceaux sont exécutés maladroitement, sur un rythme lent, et ne suscitent aucune excitation.

La raison se trouve en coulisses où de gros problèmes d’argent font surface. Carlos Alomar, le jeune guitariste que le chanteur avait souhaité, a refusé une offre minable de Tony De Fries,

l’agent de Bowie. Les autres musiciens se plaignent également d’être sous-payés et Bowie, s’apercevant que la tournée est financée de sa poche et non par MainMan (compagnie de De Fries), se rend

compte peu à peu que son agent est un escroc.

Il y a une certaine remarque ironique mais poignante sur la dope, qu’il cite dans cette phrase en forme

de pirouette: “It's not the side-effects of the cocaine” (Ce ne sont pas les effets secondaires de la cocaïne).

Il y a une certaine remarque ironique mais poignante sur la dope, qu’il cite dans cette phrase en forme

de pirouette: “It's not the side-effects of the cocaine” (Ce ne sont pas les effets secondaires de la cocaïne).

Bowie, contre toute attente, a non seulement survécu à ses conditions de vie alarmantes mêlant drogues et anorexie, mais a

en plus donné quelques-uns des meilleurs concerts de toute sa carrière. Cocaïné jusqu’aux tréfonds des sinus, il ne se souvient pas, même aujourd’hui, d’avoir chanté, composé, enregistré et

arrangé Station To Station, un de ses meilleurs albums. Par ailleurs, il n’est heureusement ni un fasciste, ni le raciste que la presse veut faire croire. S’installer en Allemagne ne va

évidemment pas dans le sens de ses déclarations très maladroites sur Hitler, mais plutôt parce qu’il veut travailler avec Brian Eno dans un des meilleurs studios d’enregistrement du monde: le

studio Hansa, et aussi parce qu’il est déterminé à se débarrasser de sa dépendance à la coke. Seulement ni lui, ni Iggy Pop qui le suit dans cette démarche, ne savent qu’en ce temps-là Berlin est

la capitale européenne de la drogue... Cette période dans cette ville est décrite dans un livre-choc, basé sur l’histoire vraie de Christiane Felscherinow et publié en 1978: Moi, Christiane

F., 13 ans, droguée et prostituée (Wir Kinder vom Bahnhof Zoo), qui donnera le film du même nom sorti en 1981 et dans lequel Bowie a accepté de faire une apparition (la jeune

Christiane du titre est une fan inconditionnelle du Thin White Duke, assistant à un de ses concerts, avant finalement de revendre ses disques de Bowie pour acheter de la drogue). La cure de

désintoxication est un échec. Bowie continue la drogue mais en quantité moindre, et s’est aussi mis à boire. Toutefois, il retrouve ses esprits et une condition de vie plus décente, en tout cas

il redevient humain.

Bowie, contre toute attente, a non seulement survécu à ses conditions de vie alarmantes mêlant drogues et anorexie, mais a

en plus donné quelques-uns des meilleurs concerts de toute sa carrière. Cocaïné jusqu’aux tréfonds des sinus, il ne se souvient pas, même aujourd’hui, d’avoir chanté, composé, enregistré et

arrangé Station To Station, un de ses meilleurs albums. Par ailleurs, il n’est heureusement ni un fasciste, ni le raciste que la presse veut faire croire. S’installer en Allemagne ne va

évidemment pas dans le sens de ses déclarations très maladroites sur Hitler, mais plutôt parce qu’il veut travailler avec Brian Eno dans un des meilleurs studios d’enregistrement du monde: le

studio Hansa, et aussi parce qu’il est déterminé à se débarrasser de sa dépendance à la coke. Seulement ni lui, ni Iggy Pop qui le suit dans cette démarche, ne savent qu’en ce temps-là Berlin est

la capitale européenne de la drogue... Cette période dans cette ville est décrite dans un livre-choc, basé sur l’histoire vraie de Christiane Felscherinow et publié en 1978: Moi, Christiane

F., 13 ans, droguée et prostituée (Wir Kinder vom Bahnhof Zoo), qui donnera le film du même nom sorti en 1981 et dans lequel Bowie a accepté de faire une apparition (la jeune

Christiane du titre est une fan inconditionnelle du Thin White Duke, assistant à un de ses concerts, avant finalement de revendre ses disques de Bowie pour acheter de la drogue). La cure de

désintoxication est un échec. Bowie continue la drogue mais en quantité moindre, et s’est aussi mis à boire. Toutefois, il retrouve ses esprits et une condition de vie plus décente, en tout cas

il redevient humain.

Évidemment, tout cela décontenance une partie des fans. L’installation de Bowie à Berlin montre d’un côté un

certain rejet des États-Unis, et de l’autre son attirance pour la réputation culturelle de la ville germanique coupée en deux, plus particulièrement l’esthétique expressionniste qui a marqué les

années 20, 30.

Évidemment, tout cela décontenance une partie des fans. L’installation de Bowie à Berlin montre d’un côté un

certain rejet des États-Unis, et de l’autre son attirance pour la réputation culturelle de la ville germanique coupée en deux, plus particulièrement l’esthétique expressionniste qui a marqué les

années 20, 30.  Le Thin White Duke avait une très large collection de films expressionnistes allemands à Los Angeles, comptant

Metropolis de Fritz Lang (qu’il a découvert grâce à Amanda Lear), et Le Cabinet du docteur Caligari de Murnau comme ses films préférés. C’est d’ailleurs à cette époque qu’il

joue dans un film réalisé par David Hemmings, l’acteur de Blow-Up de Michelangelo Antonioni, intitulé Just A Gigolo (photo de droite), et qui se situe dans le Berlin

post-première guerre mondiale. Le film, racontant l’histoire d’un soldat de retour dans sa ville qui ne trouve pas de travail et finit par accepter un job de gigolo, est surtout marqué par la

toute dernière apparition cinématographique de Marlene Dietrich. Hemmings tente un peu maladroitement d’expliquer le sentiment de fascination/répulsion que la décadence du pays entraîne, ainsi

que l’émergence du parti nazi. Le film n’aura aucun succès en dépit d’une distribution comprenant des stars, certes vieillissantes comme Dietrich ou également Kim Novak...

Le Thin White Duke avait une très large collection de films expressionnistes allemands à Los Angeles, comptant

Metropolis de Fritz Lang (qu’il a découvert grâce à Amanda Lear), et Le Cabinet du docteur Caligari de Murnau comme ses films préférés. C’est d’ailleurs à cette époque qu’il

joue dans un film réalisé par David Hemmings, l’acteur de Blow-Up de Michelangelo Antonioni, intitulé Just A Gigolo (photo de droite), et qui se situe dans le Berlin